MAGAZINE

PROJECT 5

音にはドラマがある。歴史ある建物や焙煎の音を、アンビエント音楽へ。FM京都『音の縁側』の制作背景

2024.03.05

同じ音でも、人によって聴こえ方が違う。普段の生活で鳴っている音からも、人それぞれ聴こえる音が異なる。それは何故だろうか。

α-STATION FM京都で全6回に渡り放送された『音の縁側』。「音で巡る京都モダン建築と喫茶の空間」をテーマに、古い建物が軋む音や、前田珈琲で焙煎する音をフィールドレコーディングし、アンビエント音楽を制作する試みだ。

手がけたのは「電子音楽の夕べ」をはじめ、京都で長年アンビエント・プロジェクトに関わる涼音堂茶舗の星憲一朗と、武田真彦、四倉由公彦のチーム。その制作背景を伺った。

音にはドラマがあるんですよね。必ずその音が鳴る理由がある。

—『音の縁側』の企画は、どのような経緯で生まれたのでしょうか?

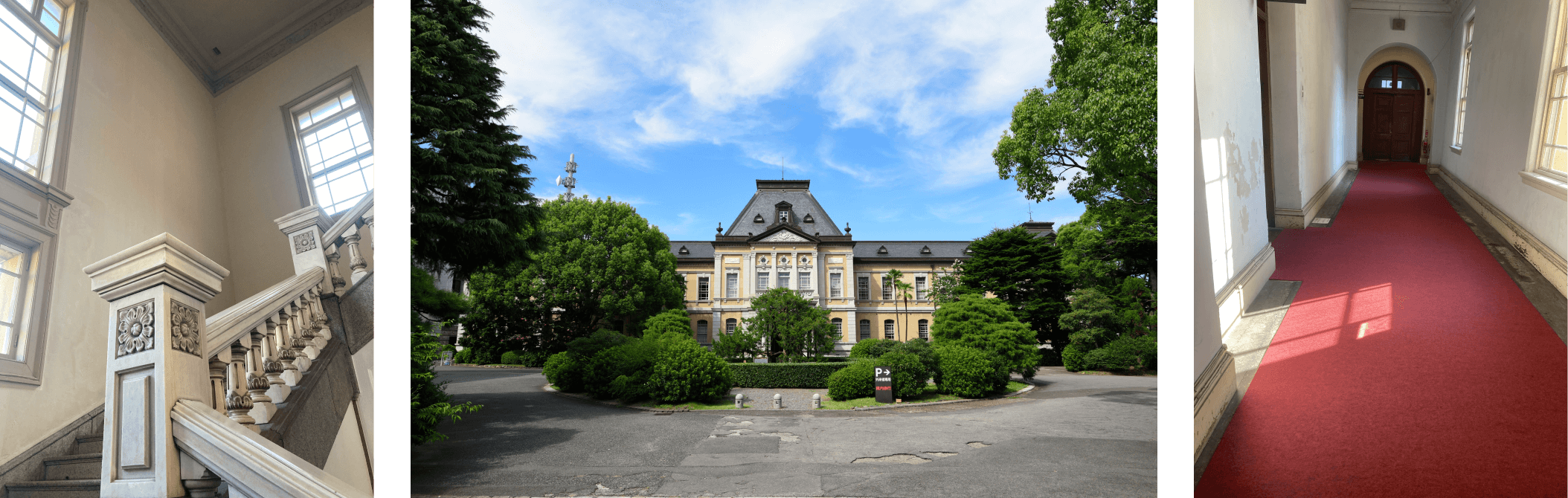

星:きっかけは京都府庁の旧本館ですね。毎年「京都の夏の音」をテーマに番組をやっているんですが、今年は京都府庁から秋冬企画の依頼をいただいて、どうしようか考えていたとき、たまたま府庁にある「salon de 1904」へ行ったんです。

他の店舗よりどこか重厚な独特の雰囲気があって、これがどこから来ているかを探ると「響き」だったんですね。天井が高いし、石作りだし、足音から何まで独特な響きで。

前田珈琲さんは他にも様々ないわゆる「モダン建築」と呼ばれる建物に出店しているし、昨年の「京都モダン建築祭」の盛り上がりもあって、「モダン建築と喫茶の音」というテーマで企画が進みました。

—前田珈琲は、博物館や芸術センターなど文化にまつわる場所に多く出店されているんですね。

星:そう考えて改めて行ってみると、京都芸術センターがある旧明倫小学校も、他とは音の響きが全然違うんですよ。木造の階段や扉、板張りの床のキュキュっとした音、あとは校庭に囲まれている感じとか。

水飲み場の音も、久しぶりに聴いたなと思って。こういう小学校の音って懐かしい感じがしますよね。

—旧明倫小学校の音だけど、誰にとっても「小学校時代を懐かしく思い出せる音」なんでしょうね。

星:そうですね。音は建物が違えば全然違うんです。100年経っている建物もあるし、音にはドラマがあるんですよね。必ずその音が鳴る理由がある。鳴っている音を探っていくと、その建物を語ることに近づくと思いました。

武田:音が鳴っている意味を一つ一つ紐解いていき、音を通じて地域や場所のことを語るという切り口は、とても面白かったですね。

星:「そこにしかない音」というのは、行かないと分からないんですよね。例えば「元小学校だから懐かしい気持ちになるよ」と言われて頭で分かった気になっても、実際に行ってみると全く違うところに感動するんですよ。一階と二階で音の響きが違うことに気づいたりとか。

—現地に行くことで、自分が過去に体験した匂いや感触なども同時に思い起こされる感覚がありそうですね。

星:別にエンターテイメントである訳でもないし、なんてことないことなんですよね。でも行かなきゃ分からないことや、その人にしか気づかないことがある。そういうのは大事だなと思ってます。

—「そこにしかない音」もだし、「その人にしか気づかない音」もあると。

星:そうだと思いますね。

人は経験や感覚などを参照しながら場に立ち会ってるので、 それぞれで聴こえてくる音が違うのかなと。

—各店舗では、どのように音を録音されたのでしょうか? 例えば、本店の回はロースターの音が特徴的でした。

四倉:この焙煎の音は色々と検証しましたね。自分で生豆を買ってフライパンで煎る音を録音したんですが、豆を全部焦がしちゃって・・・。もちろん音も本店とは違いました。

星:美味しそうな音ってあるんだなと。ユッキくん(=四倉)のは焦げている音だったもんね。

武田:焙煎の音は「ハゼ」というプチプチ音なんですが、前田珈琲の創業者 前田隆弘さんはこのプチプチ音を聴きながら豆の状態を把握し、音で焙煎のお仕事をされていると思いました。

四倉:きっと何十年も耳を傾けて、音と会話してたんでしょうね。ドラマだなぁ。

—録音は武田さんと四倉さんの2人でされたと伺いましたが、それぞれで気になるポイントや着眼点が違うんでしょうか?

四倉:うん、それは今回一緒にやっていてすごく感じましたね。同じ場所で録っても音が違うんですよ。

星:音って記憶と結びついてると思うんです。人は経験や感覚などを参照しながら場に立ち会ってるので、 それぞれで聴こえてくる音が違うのかなと。

—この話も「行かないと分からない」や「その人にしか気づかない音」と繋がりますね。

星:そうそう。実際に行くまでは、まだ中ではなく「縁側」でしかないっていう。

—タイトルである『音の縁側』には、どんな意味が込められてるんでしょうか。

四倉:サウンドスケープとアンビエントの違いについて話していたときに、サウンドスケープは外側の現実の音で、アンビエントは自分のフィルターを通して聴こえる内部の音なのではという話になって。いま自分たちがやろうとしてることはそれらが交わってる部分だから、『音の縁側』という言葉が出てきました。

星:外国人観光客が日本建築を見て「縁側は外なのか?中なのか?」と質問する、という日本文化を説明するときの定番の話があるのですが、縁側は外でも中でもないし、外でも中でもある。実はモダン建築には縁側がないということも面白い部分ですね。

—アンビエント音楽には街の音(サウンドスケープ)だけでなく、楽器や音色が入ってました。だからより聴き手の内面に届いているんでしょうね。

星:街の音だけではノイズにしか聴こえない部分もあるので、そこに少し音を足すことで、物語や風景が生まれてくるかなと。想像する余地ができるというか。

武田:街の音ではあるけど、ちゃんと視聴体験として入ってくる。そういう楽曲と音の間を狙いましたね。

コントロールできない音は、「生きてる音」に感じます。

星:石松さんは『BRIAN ENO AMBIENT KYOTO』に行かれましたか?

—はい。

星:僕は、ブライアン・イーノはキリスト教の世界の音楽家なんだなと改めて感じました。カテドラル(大聖堂)というか、展示空間の全てが作品になっていて、曲の中に包まれる感じでしたよね。

—特に1階の広い空間は作品のためのスペースになっていて、他の音は遮断されている印象がありました。

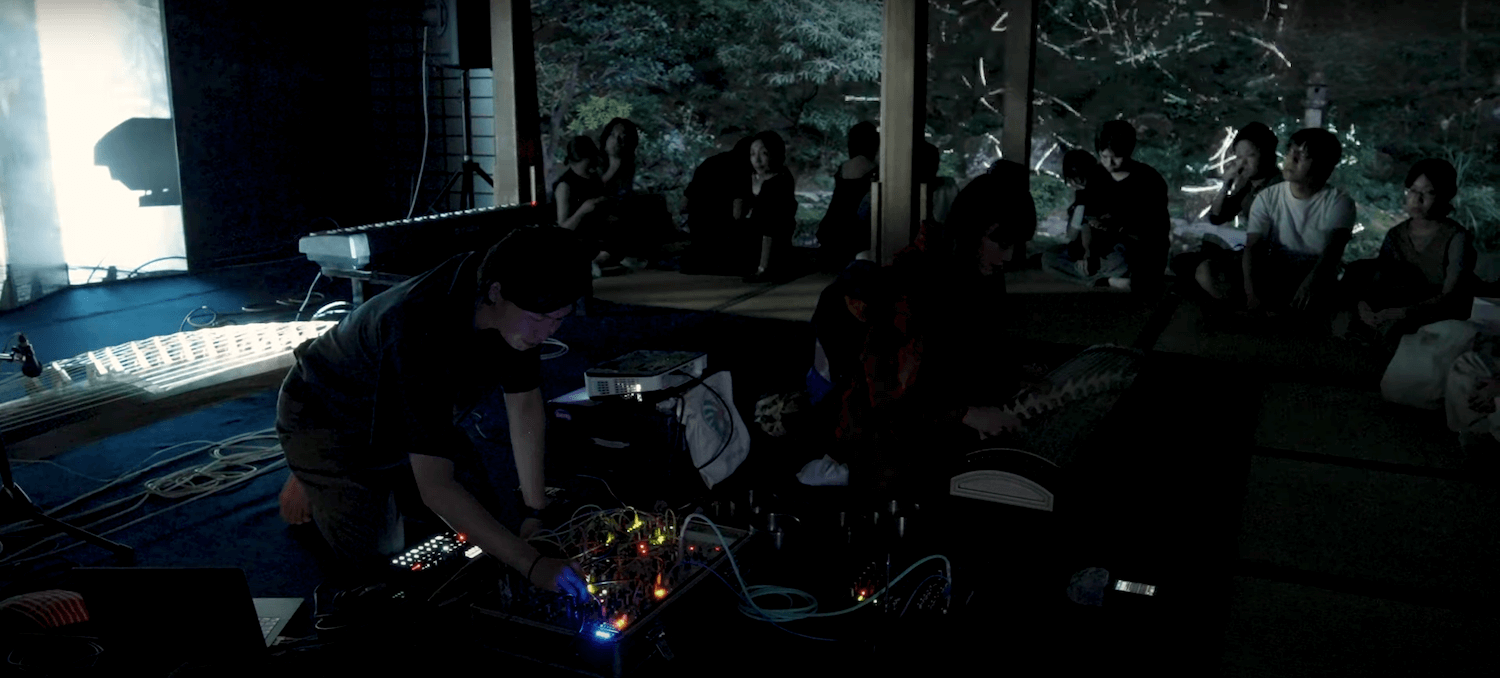

星:我々がお寺でやっているイベントは真逆で、虫や雨など外の音が必ず入ってくるんです。コントロールできない音というか。だから「環境」に対する文化の違いを感じましたね。

—お寺でのイベントは、京都の環境音を交えることも意識されているんでしょうか?

星:そうですね。我々は「聴こえてくる音」のみならず、「音が自分の中で交わって変化を起こす部分」までをアンビエントと考えてます。『音の縁側』でも、建築の中で聴こえてくる音は全然コントロールできないんですよ。すべてが偶然というか、我々が偶然その時間にいたから聴こえたというか。

四倉:コントロールできない音は、「生きてる音」に感じます。

武田:「生きてる音」を録音するとき、録る対象を絞らずに空間の音をフラットに録ることを意識しました。ノイズを排除せずに、生々しい音を残したところも、いわゆる楽曲制作とは違う『音の縁側』の面白い部分かもしれません。

—『音の縁側』を面白いと思う理由の一つに、コントロールできない・生きてる音に惹かれることがありそうです。

星:音源を聴くだけでも面白いですけど、現地に行って聴くともっと面白いんですよね。例えば本店のロースターの音も、50年間ずっと聞いてきた前田珈琲の社長さんと我々では、聴こえてる音に違いがあると思うんですよ。ぜひ自分の耳で聴いてみて欲しいです。

—自分も5年ぶりに実家へ帰ったときに、ドアが閉まる音にハっとしたことがあって。なんでもない音だけど、その人だけの音というのは、こういうことなんですね。

星:そうそう。そういうのって、いつもスルーしてるじゃないですか。その感じが大事かなと思ってますね。

四倉:音から出てくる記憶って、目で見たときよりもテンポは遅いけど、より深い情報を思い起こせる気がするんですよね。実家の音も、初めて行った場所で似ている音を聴いたときに急に実家を思い出す、という逆もあると思うんです。

番組に流れるアンビエントを変換して珈琲がもらえる話題の『#音の縁側』オーディオクーポン、もらえるまでのプロセスをまとめてもらいました

技術的には音響透かしAudioWatermarkを使って音声信号にNFTを組み込んでます#グッドニュー— ryoondo-tea🍵 (@ryoondo_tea) January 23, 2024

『音の縁側』では「オーディオクーポン」というNFTを活用した音の来店施策も行われ、この施策も現地へ行く動機の一つになった。

星:いま世の中は視覚重視というか、二次元化している部分があると思うんです。スマホのディスプレイが基準になると、どうしても情報に行動を合わせる生活様式になる。やっぱり季節感や自分の耳で聴こえる音など、自分の感覚を中心に行動することの重要度が高まっていると思うんです。

例えば天気予報で「雨が降ります」というときに、スマホを見るのか空を見るのか。スマホの方が正確なのかもしれないですが、情報の方を生活の基準にすると、生活すべてが何か大きなものに持ってかれちゃうんですよね。「社会のこの部分にはまらないと生きていけない」というような感覚になるのは、それと関係していると思います。

四倉:あと、二次元のものって想像する段階がない気がしますよね。スマホを見て分かった気になったりとか。

—自分のことを知る機会を見逃しているというか、自分の感覚で感じることが失われているのかもしれないですね。

星:イベントもですし、そういう「行ってみないと分からないもの」を、どこまでつくれるかを考えていきたいですね。

プロフィール

星憲一朗

音楽家・プロデューサー。文明史。日本中世史を網野善彦に、民俗学を宮田登に、文化人類学を小馬徹に師事。並行して糸魚健一らと涼音堂茶舗を設立、放送音源や展示会の音楽などを手掛けながら音楽文化と地域の文化の深層を探る活動を始める。著書に『触発するサウンドスケープ』(2023年 岩波書店/鳥越けい子・鷲野宏と共著)

プロフィール

武田真彦

京都を拠点に活動する音楽家、アーティスト。同志社大学商学部卒業、Central Saint Martins Couture Tailoring 修了。家業であった西陣織「大樋の黒共」の廃業を背景に、残された素材・技術・歴史を継いでいく見立てを通じて、サウンドインスタレーション、パフォーミングアーツ、現代美術、工芸など幅広い領域における作品を制作。主な作品として、2019年にリリースしたフルアルバム「Mitate」、2020年にKazuomi Eshimaと発表したアルバム「Inheritance For Soundscape」、サウンドインスタレーション作品「CYCLEE」、プロダクト作品「Synclee」がある。2023年、香港メディアアートアワード FUTURE TENSE において、「CYCLEE」が BEST POPULARITY AWARD 最優秀賞を受賞。

プロフィール

四倉由公彦

郷土芸能愛好家、音楽家、サウンドアーティスト。東日本大震災で被災し、地元石巻市内にある郷土芸能団体への支援、参加をきっかけに土地と地域の人が育み伝承する表現、音、響きをテーマに楽曲制作、即興演奏を探求、多岐に渡り宮城県石巻市を拠点に活動。2008年にcobiとのデュオCoupieから『La Melodioj de la Orientonordo』、 2017年『Trajno Fenestro~車窓』をリリース。 2018年 港都KOBE芸術祭参加作品美術家小曽根環「yuragi」のための音楽『yuragi』を発表。 他にギタリストとしてユニットJai Machineにて2015年『Let’s Machine』(shrine.jp)、2017年『Happy life in my submarine』をリリースなど様々方面で活動。 2019年、佐藤那美とのコンピレーション『Musics For Bamboos』から「Bamboo Picking」「Spending with the Bamboo」をソロ名義でリリース。

執筆・編集:石松豊

-

REPORT 1

2024.05.02

コロナ禍で進化した「アンビエントの強度」。Tomotsugu Nakamura、Haruhisa TanakaらがDOMMUNEで語る

アート&アンビエントレーベル「TEINEI」が始動。立ち上げ背景について伺った

-

PROJECT 6

2024.04.15

福祉作業所の生活音を楽曲に。セタオーレーベルが世田谷区から広げる、「音楽を聴く」社会支援の形

SDGs文脈でも注目を集めるプロジェクト。福祉領域が持つ課題に、音楽はどう向き合えるのか?

-

PROJECT 4

2024.02.23

「アンビエント」を通して、社会を捉え直す。7日連続で開催した『MIMINOIMI -Ambient / Week-』を振り返る

「アンビエントとは何か?」を多角的に問い直した音楽イベントの企画背景を伺った

ABOUT

生活風景に

穏やかな音楽を

『Ucuuu』は、穏やかな音楽のある生活風景を紹介するAmbient Lifescape Magazine(アンビエント・ライフスケープ・マガジン)です。

アンビエント、エレクトロニカ、インストゥルメンタル、アコースティックギターやピアノなど、「穏やかな音楽」は日常にBGMのように存在しています。

木漏れ日のように、日常に当たり前のようにありながらも強く認識はせず、でも視線を向けると美しさに心癒されるような「穏やかな音楽」の魅力を多面的に発信しています。