MAGAZINE

ARTIST 1

ベルリン在住Midori Hiranoが語る、安心して音楽活動できる環境。文化政策や歴史など多角的に紐解く

2024.01.05

撮影:Moritz Schlieb

ドイツ・ベルリンを拠点とする音楽家Midori Hirano。ピアノやモジュラーシンセを用いて、モダン・クラシックや電子音楽を彷彿させる作品をリリースするなどインディペンデントな活動をおこなっている。

昔からクラシックの文化が根付いているヨーロッパ。なかでもドイツは文化政策が充実しており、またベルリンはテクノの聖地としても有名だ。実験的な音楽のイベントにもオーディエンスが多く集まるという。

なぜベルリンは、ポップスやロックに限らずアーティスト活動がしやすいのか。2024年に来日ライブが予定されているMidori Hiranoに伺うと、「自分らしく生きるための環境」にも繋がる話を聞くことができた。

インディペンデントなアーティストに対するリスペクトを強く感じますね

—いつからベルリンに住んでいるんですか?

2008年の終わりに来たので、もう15年になりますね。

—それくらい住みやすいというか、街に馴染んでいるんでしょうか。

そうですね。ベルリンはビジネスをしたい人には向いていないかもしれませんが、アーティストにとっては活動しやすい土壌があると思います。ロンドンやパリに比べると、経済の規模は小さいですし、マクドナルドなど外資系企業の参入に反対する人も多い。それが逆に、ベルリンがインディペンデントな街であり続ける一つの要因だと思いますね。

—アーティストが活動しやすい土壌というのは、具体的にはどういう環境でしょうか?

アーティストの数が多いというのもありますが、いわゆるポップミュージックやメインストリームとは関係のない、自分の表現に特化したアーティストがたくさんいるんですよ。そういうインディペンデントなアーティストに対するリスペクトを強く感じますね。例えば実験的な電子音楽のイベントに行っても、ある程度お客さんが集まっているんです。

—ベルリンはテクノの聖地とも呼ばれていますが、日本ではポップスが主流な現状と比べると、すごく魅力的な環境だと思います。ベルリンのお客さんは、どこで電子音楽などのマイナージャンルを好きになるんでしょうか?

SNSで出会うこともあると思いますし、あとは街中によくイベントのフライヤーが貼ってあるんですよ。日本だと街中ではメジャーアーティストの広報物が多いと思いますが、ベルリンはインディペンデントな音楽でも、それなりに大きいポスターが目につく場所に貼られるんです。それはすごくいいなと思いますね。

—いつも歩いている街の中に、新しい音楽を知るきっかけがあるんですね。マスメディアでは、電子音楽はどういう存在になっていますか?

ドイツの国営放送ZDFやDeutschlandfunkなどが、文化に特化した番組を多く持っていて。国が積極的にインディペンデントな音楽を取り上げているのは、すごく新鮮ですね。日本でもインディーアーティストを取り上げたりしますけど、フォークやポップスが中心な印象があって。ドイツだと、電子音楽や前衛的な現代音楽なども積極的に取り上げてくれますね。

—ベルリンと日本のメディア側の意識の違いというか、インディペンデントな文化をリスペクトする姿勢の差が出ているんでしょうか。

そうですね、出ていると思います。ヨーロッパは貴族がパトロンとして芸術家を経済支援する習慣があったはずなので、そういう歴史的な流れもあると思います。文化支援が国力の一つになると考えられているというか。

2019年にベルリンのシンボルでもあるブランデンブルク門で開かれた無料コンサート。古典的な芸術文化と街の繋がりの深さを感じられる場面だ。

地域に文化が支えられている安心感がありますね

—ドイツは文化政策に力を入れていることも魅力だと思っています。特にコロナ禍では、ドイツが文化を大切にしている印象が世界に発信されましたが、実際はどうでしたか?

連邦制なので州によって方針が異なりますが、ベルリンではフリーランスに一人当たり5,000ユーロのコロナ給付金がすぐ出ました。ベルリンのアーティストは、多くの人がもらったんじゃないかな。私も頂いたんですが、この給付金はとても大きかったですね。

—コロナ禍に限らず、文化支援の環境は充実していると思いますか?

はい、すごく充実していると感じますね。例えばイベント会場によっては年間で助成金をもらっている所もあるので、そういう場所では集客数に限らず出演者のギャランティーを保証できるんです。イベントや会場も大小含めてたくさんありますし、何かしたいと思ったときに気軽に発表できる機会が与えられやすいので、アーティストとしては安心して活動に集中できますね。

Midori Hiranoは2021年にセルビアの首都ベオグラードでアーティスト・レジデンシーをした。そのときも「ドイツに住む海外アーティスト」としてベルリンから助成金を受け取ることができた。

—国が文化を大切にしている、という安心感でしょうか。

国もですが、地域に文化が支えられている安心感がありますね。「このイベントにこんなに多くの人が来るんだ!」と思った記憶が何回もあって。音楽であったり美術であったり、地域社会の芸術全般に対する興味が高いなと感じます。

「芸術とは、人間の生存という根本的な問題に向かい合う上で不可欠なものであり、特に今のように、確実性が崩壊し、社会的基盤の脆さが露呈し始めている時代には欠くことができないものである。」

ドイツ首相府国務大臣兼連邦政府文化・メディア大臣 モニカ・グリュッタース

文化が大切だという価値観は政治家も同じ。コロナ禍で発信された文化大臣の言葉は大きく評価された。

—ドイツが文化を大切にする理由に、世界大戦期の独裁体制に対する反省もあると言われますが、何か感じることはありますか?日本も同じ敗戦国ですが、文化政策に差が出ている理由が気になっています。

大戦の歴史が関係しているかは、私には分かりません。文化との関わり方については、貴族が芸術を支えた長い歴史の名残もですし、ヨーロッパが陸続きの土地であり、文化が繁栄することで観光資源になることや、EUで通貨が統一されていることも影響していると思います。ヨーロッパ全体でお互いの国を支え合っていて、その一つに文化政策があるという印象ですね。この辺りは日本と大きく環境が異なる部分だと思います。

—確かに地政学的な観点でも日本とは異なりそうですね。ミドリさんから見て、日本はもっとこうしたらいいんじゃないかと思うところはありますか?

ヨーロッパ全体的にですが、女性アーティストを積極的にイベントに取り上げる運動が活発で、きっと私もその恩恵を受けている部分があると思うんですよ。日本にもあるとは思うんですが、ヨーロッパと比べると目立たない印象があって。アーティストだけでなく研究者とか、いろんな立場で活躍している女性が日本にもたくさんいるので、女性がもっと活躍できる場ができればとは思っていますね。

よく日本の方から「ベルリンで活動していると、インスピレーションを受けやすいんですか?」とか「活動しやすいですか?」と質問されるんです。

もちろん文化政策が充実していたり、地域社会と文化の繋がりが大きかったりという良さはあるんでが、日本に比べると「女性だから、こうしないといけない」「女性だから、こうだろう」と決めつけられる部分がものすごく少ないんですよね。ジェンダー・ギャップの視点でストレスなく生きていけるから、結果的にインスピレーションを受けやすい環境に繋がっていると思うんですよ。自分らしくいられるというか、息がしやすい社会だなと感じますね。

以前はモノトーンな感じでしたが、今は色彩感が出てきたかなと

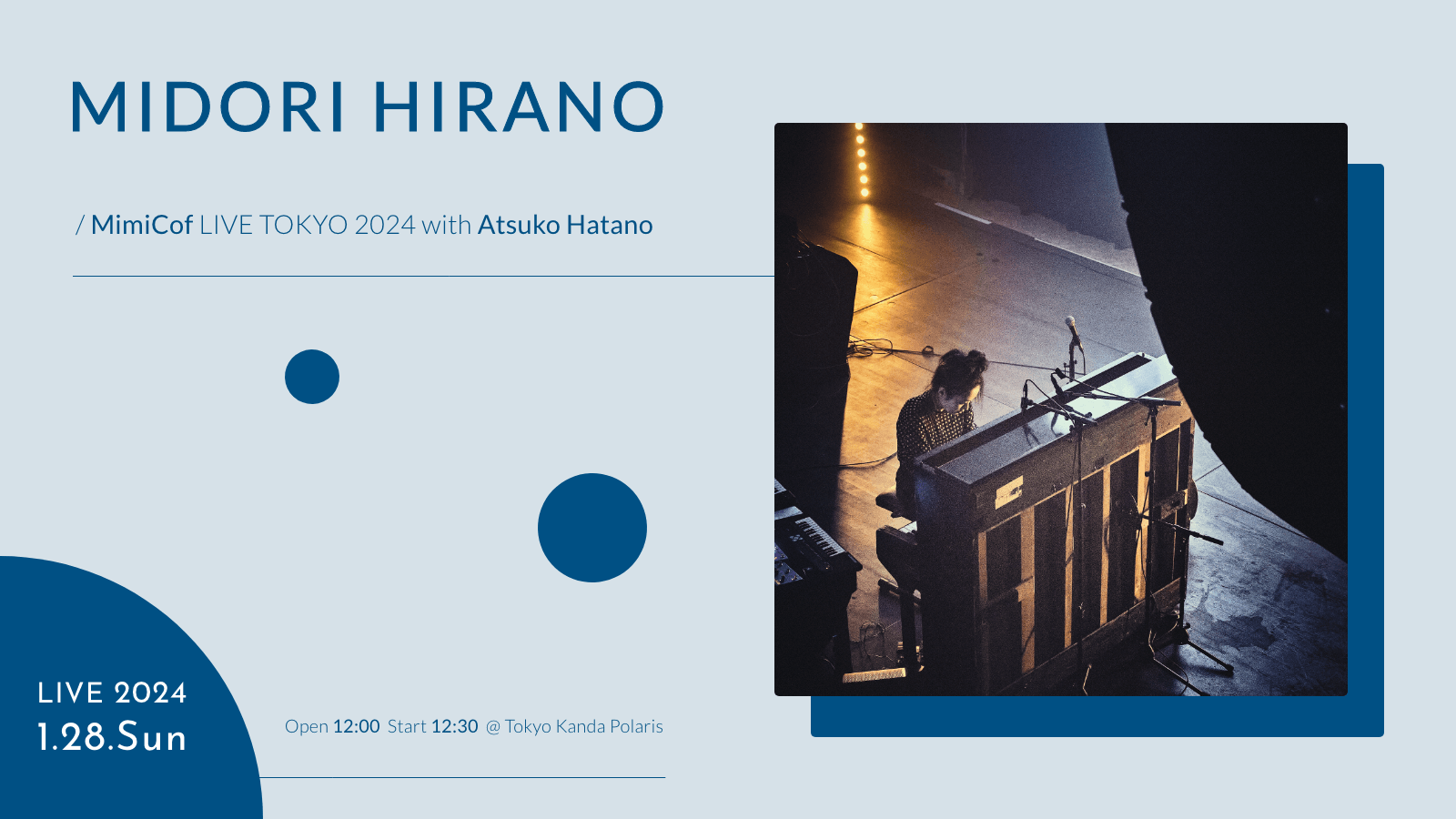

—今回の来日ライブの見どころを教えてください。

東京公演は盛りだくさんというか、私のいろんな面を見ていただけると思います。最初にMimiCofとしてエレクトロニクス中心のセットでライブをし、次に波多野敦子さんのソロとデュオがあって、最後はMidori Hiranoとしてのピアノセットでライブします。この流れでやるのも初めてですね。

—久々にソロ演奏をしたいと思ったのは、なにかタイミングがあったのでしょうか?

この一年はドキュメンタリー番組の音楽制作で忙しかったのですが、新しい機材を導入したり、新しい曲を少しずつアレンジしながら演奏したりしていて。セットも変わってきたのもあり、この機会に日本でもお披露目できればと思いました。音の変化としても、以前はモノトーンな感じでしたが、今は色彩感が出てきたかなと自分では思っています。

Amazonプライムのドキュメンタリーシリーズ『All or Nothing』で、サッカードイツ代表の回におけるサウンドトラックをMidori Hiranoが担当。日本での放送時期は未定。

サントラなどの依頼制作だと、普段作らないような曲を作るので新しい発見があるんですよね。そこからインスピレーションを受けて自分の世界に取り入れていくうちに、少しずつセットやアレンジが変わってきた感じですね。

—サッカーのサントラの仕事は、ミドリさんにとって大きな経験だったのでしょうか。

そうですね。大変でしたが、楽しみながらやり遂げることができました。ドイツ語をある程度覚えたから受けられた仕事だと思うので、この15年頑張ってきたかいがあったというか、「これでいいのかな」と模索しながらやってきたことが、今になって思えば「あれはあれで間違いじゃなかったんだな」と思えるいいきっかけになりましたね。

プロフィール

Midori Hirano

ベルリンを拠点に活動する音楽家。幼少の頃よりピアノを習い始めたのをきっかけに大学ではクラシックピアノを学ぶ。その後は電子音楽にも傾倒した彼女の作品はピアノや弦楽器などのアコースティック楽器の使用をベースにしながらも、フィールドレコーディングや繊細な電子処理による現代的なデジタルサウンドを織り交ぜた実験的なものとなっている。本名名義とは別にさらに電子音のテクスチャーやリズムパターンにフォーカスしたMimiCof名義でも活動中。同名義ではEMS社のヴィンテージシンセSYNTHI100を使用して制作したアルバム「Distant Symphony」をベルリンのKarlrecordsより2022年にリリース。

2006年にnobleから1stアルバム「LushRush」をリリース後、現在までに別名義も含めてSonic Pieces、Dauwレーベルなどから10枚以上のソロアルバムを発表。2021年には波多野敦子との初のコラボレーションアルバム「Water Ladder」をAlien Transistorよりリリース。自身の作品以外にもリミックスも数多く手掛けており、近年ではRival Consoles, Liars, Robot Koch, Pascal Schumacherなどのリミックスを担当。

近年は映画音楽の分野にも活動の幅を広げており、2023年9月にアマゾンプライムから配信されたサッカードイツ代表に密着したドキュメンタリーシリーズ「All or Nothing - The German National Team in Qatar」の全4エピソードのスコアを手掛けている。

執筆・編集:石松豊

-

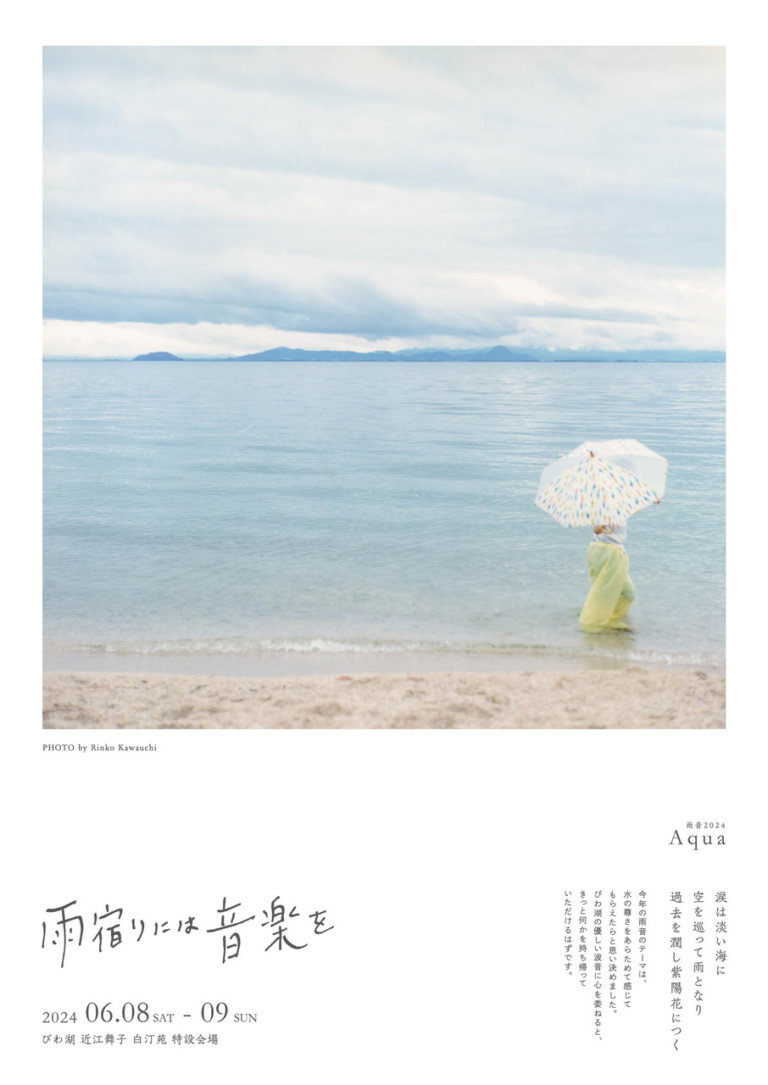

REPORT 1

2024.05.02

コロナ禍で進化した「アンビエントの強度」。Tomotsugu Nakamura、Haruhisa TanakaらがDOMMUNEで語る

アート&アンビエントレーベル「TEINEI」が始動。立ち上げ背景について伺った

-

PROJECT 6

2024.04.15

福祉作業所の生活音を楽曲に。セタオーレーベルが世田谷区から広げる、「音楽を聴く」社会支援の形

SDGs文脈でも注目を集めるプロジェクト。福祉領域が持つ課題に、音楽はどう向き合えるのか?

-

PROJECT 5

2024.03.05

音にはドラマがある。歴史ある建物や焙煎の音を、アンビエント音楽へ。FM京都『音の縁側』の制作背景

フィールドレコーディングの音で巡る、京都モダン建築と喫茶の空間。

ABOUT

生活風景に

穏やかな音楽を

『Ucuuu』は、穏やかな音楽のある生活風景を紹介するAmbient Lifescape Magazine(アンビエント・ライフスケープ・マガジン)です。

アンビエント、エレクトロニカ、インストゥルメンタル、アコースティックギターやピアノなど、「穏やかな音楽」は日常にBGMのように存在しています。

木漏れ日のように、日常に当たり前のようにありながらも強く認識はせず、でも視線を向けると美しさに心癒されるような「穏やかな音楽」の魅力を多面的に発信しています。